避難所のトイレの問題点は?

避難所のトイレ問題の解決策は?

既設トイレで水が利用できない場合は、排泄後、確保している水を使用しバケツで流してください。 使用の可否は、施設内のそれぞれのトイレに貼出し、避難者への周知徹底を図ります。 避難者の状況に応じ、避難スペースから近いトイレを災害時要援護者用に指定します。 トイレは100人に1基(大便器)の割合で確保に努めます。

キャッシュ

避難所のトイレを洋式化するにはどうすればいいですか?

○既設トイレが洋式便器の場合には、便袋を使用する際に、便器内の水が浸透することがな いよう、便座にビニール袋をかぶせて固定し、その上に携帯トイレを付けて使用する。 ○既設トイレが和式便器の場合には、まず便器の上に板や段ボールなどを置いて、便器を封 鎖し、その上に簡易トイレ(組立式)を設置して使用する。

東日本大震災で水洗トイレが使えなくなった理由は何ですか?

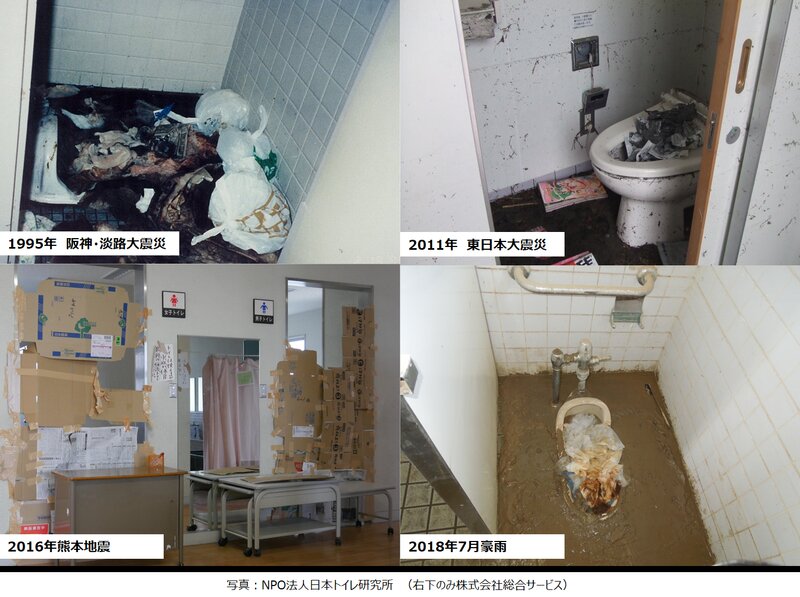

停電や断水、設備の損傷で水洗トイレは大半が使えなくなりました。 排せつの回数を減らすため、水分や食事を控えた人も多く、体力や免疫力が弱まり、感染症やエコノミークラス症候群になりやすくなったと考えられています。

なぜ使えない トイレ 地震?

大災害が発生した後はさまざまなインフラがストップ。 停電、断水、排水管や下水管、浄化槽の損傷などで、自宅の水洗トイレが使えなくなるリスクも高まります。 また、避難所の仮設トイレは、多くの人が利用するため、汚物が溜まって臭い、足元や便器が汚いなど、衛生状態が劣悪になりがちに…。

キャッシュ

東日本大震災 トイレ どうしてた?

しかし、トイレは津波の影響で下水が逆流し、使えない状態でした。 そんな中で避難所の担当者が見つけてきたのが、フタつきの透明な「衣装ケース」。 体育館のステージ脇にある暗幕で囲い、ケースのフタを取ってトイレの代わりに使うことになりました。

地震 何が必要?

飲料水・携帯ラジオ・衣類・履物・食料品・マッチやライター・貴重品・懐中電灯・救急セット・筆記用具・雨具(防寒)・チリ紙など生活に欠かせない用品です。 消火器・三角消火バケツ・風呂の水の汲み置きなど。 おの・ハンマー・スコップ・大バール・防水シート・のこぎりなど。

避難所のトイレの基準は?

避難所の女性トイレは男性の3倍必要~命を守る「スフィア基準」 「女性のトイレは男性トイレの3倍必要」 こうした項目を集めた、避難所の国際基準があることを知っていますか? その名は「スフィア基準」。 日本ではあまり知られておらず、この基準が満たされている避難所は少ないと言います。

大雨 トイレ どうする?

簡易水のうでふさぎ、浸水を防ぐ方法

45リットル程度のゴミ袋を2枚重ねにし、中に持ち運べる程度の水(半分くらい)を入れます。 ゴミ袋の中の空気を抜いた後、口をしっかりと縛ります。 便器内にゆっくりと入れましょう。 また、洗濯機の排水口や浴室の排水口もふさいでおきましょう。

トイレ使えない時どうする?

(1)水が出る場所のトイレに行く 断水が発生している地域がそれほど広範囲ではなく、一定の地域のみの場合には有効な方法となります。(2)バケツなどで水を流す 用意した水をバケツなどでくんで、便器に水を入れて汚物を流す方法です。(3)携帯トイレを使うまとめ

災害時のトイレのために用意するものは?

合わせて用意しておくといいモノトイレットペーパー携帯トイレに気を取られ忘れがちです。ランタンやヘッドライトトイレには窓がない場合が多く、停電すると真っ暗になります。ポリ袋(45リットル)アルコールウエットティッシュやペーパータオル断水していることも多いので用を足したあとに手をふくのに使います。

災害時のトイレの事前準備は?

準備するもの:携帯トイレ1セット、ポリ袋1枚便座をあげて便器にポリ袋をかぶせます。 携帯トイレに水がついてしまうことを防ぐことができます。便座をおろして、 その上から携帯トイレの袋をかぶせます。ウンチやオシッコを固めるシート(左) または凝固剤(右)を袋に入れます。ウンチやオシッコをした後は、

地震 どこが1番安全?

柱や壁が多く、窓が少ない場所へ逃げ込んで

ここまで紹介したとおり、地震が発生したとき安全な場所は「柱・壁に囲まれて強度が高い場所」「窓ガラスが無い・少ない場所」です。 まずは命が助かるよう、柱・壁の多い方に逃げ込みましょう。 なお、地震が発生したときに建物自体が倒壊してしまえば、どこに逃げても意味がありません。

地震 お風呂に水をためる なぜ?

しかし、一般的な防災は戸建てを中心に語られることが多く、マンション居住者が誤解している防災対策もあるように思います。 その代表ともいえるのが「浴槽に水を張っておく」対策です。 浴槽に水があることで、断水時も消火やトイレの水として活用できるため、お湯を排水せずに溜めておくことが推奨されています。

トイレの使用ルールは?

非常識!と思われてしまうトイレのマナー5つマナー1:トイレットペーパーは切れたら交換するマナー2:流れたかどうか確認をするマナー3:使ったあとは便座と蓋を下げるマナー4:トイレットペーパーの切れ端を床に落とすマナー5:便座を汚したら拭き取るトイレのコンセントで充電は行わない

使用しないトイレの管理方法は?

長期間トイレを使用しない場合はラップで防ぐ!

1~2週間程度ならラップをしなくても平気らしいですが、それ以上の期間留守にする場合はラップをするのが無難です。 トイレ以外にお風呂・キッチン・洗面の排水溝が気になる場合も、同じようにラップをしておきましょう。

トイレに流したものはどこへ行く?

使った水はどこへ行くの? みなさんが使った水(おすい)は、地下にうめてある下水道管(げすいどうかん)をとおり、下水処理場《汚れた水をきれいにする施設》に運ばれます。 下水処理場できれいにした水は、川や湖や海にかえしています。 下水道管は、おすいが自然(しぜん)にながれるよう図1のようにかたむけてうめています。

避難所のトイレの使い方は?

★既設トイレを使用する時のポイント

○水道が使える場合、または、水が確保できる場合であっても、発災直後は下水処理場等の 被害状況が確認されるまでは、水洗トイレの使用を禁止し、災害用トイレを使用すること。 また、平時から災害時の水洗トイレの使用ルールを決め、住民に周知しておくことが重要 である。

災害時 トイレ 何回?

断水時、また電源により水を流すトイレは停電時、使用できなくなります。 「携帯トイレがあるから大丈夫」と思った方も要注意! トイレの回数は、1人1日約5回。 家族4人なら1日20回分、1週間なら140回分が必要なのです。

防災トイレのメリットは?

排泄物を固める+消臭効果があるもの

メリット:消臭効果はあるので排泄物のイヤなニオイが消える。 デメリット:抗菌効果がないため、災害時に食中毒や感染症などの二次災害が起こる可能性が高い。

避難用トイレは必要ですか?

災害時にトイレが不足すると、避難者の健康被害に直結する可能性があります。 企業や自治体では、災害が発生した際にどの程度の避難者数になるかを想定し、十分な数のトイレを確保しておく必要があります。 また、それに合わせて、使用後の便袋の保管場所や保管方法も検討しておかなければなりません。

0 Comments