決裁と稟議の違いは何ですか?

決裁文書と稟議書の違いは何ですか?

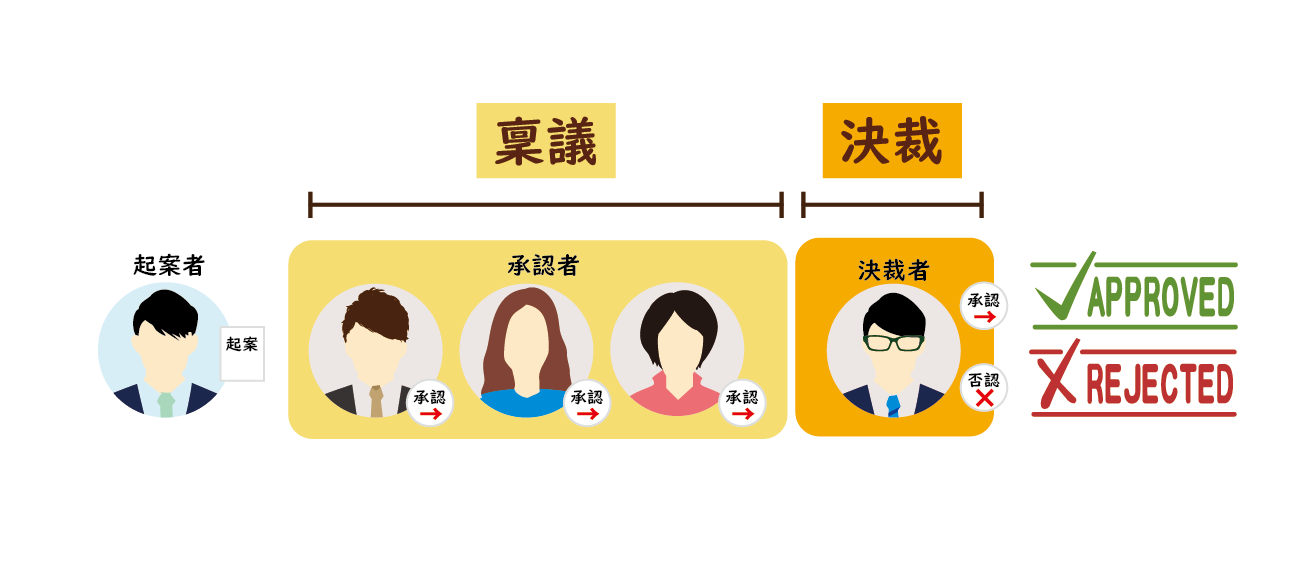

稟議書は稟議を申請し、承認を得るために作成し、提出するものです。 一方、決裁書は最終的な決裁を得るために作成し、提出するものです。 稟議書の場合、関係者から承認を得られても、最終的な決定を下すのは決裁者です。 そのため、別途決裁書を作成し、決裁者に提出する必要があります。

稟議と決裁者の違いは何ですか?

稟議は上長や管理者に可否のお伺いを立てるものに対して、決裁は意思決定を行うといった意味合いとなります。 たとえば、稟議申請で課長・部長・社長に承認されて可決となる場合、最終承認者である社長のことを「決裁者」と呼ぶこともあります。

キャッシュ

稟議決裁を得るとはどういう意味ですか?

ここまでで、稟議と決裁のそれぞれの意味、違いについて説明しましたが、まとめると次の通りとなります。 ・稟議は担当者が関係者に提案をし、複数名から承認、決定を得る。 ・決裁は部下が上司に提案をし、上司や企業の代表者1名から直接決定を得る。

キャッシュ

稟議と決済の違いは何ですか?

決裁との違いについては、稟議が関係者の承認を得るための手続きであるのに対し、決裁は最終的な判断を下す行為を指します。 つまり、決裁は稟議の最終段階であるといえます。 稟議:意思決定の一連の手続き。 決裁:稟議の一部であり意思決定プロセスの最終工程。

キャッシュ

稟議するとはどういう意味ですか?

稟議(りんぎ)とは、官庁や会社などの組織の中で導入したい事項が生じた際、その内容を説明する書類を作成し、関係各所へ回覧して上位関係者の承認を受けること。 稟議の「稟」には「申し出る」、「議」には「相談する」という意味、つまり新規導入事項に関する関係各所への申し出と相談といった意味になります。

決裁するとはどういう意味ですか?

決裁とは、組織における責任のある立場の者が、部下や責任のない立場の者からなどの提出された案件に対して、可否を決定することを指します。 一般的には稟議の承認を行う際に、最終的な可否の判断を決裁と言います。 決裁に関する言葉で「決裁権」、「決裁者」、「決裁印」「決裁を行う」「決裁を得る」などで使われることがあります。

稟議がおりるとはどういう意味ですか?

稟議に使われる書類は「稟議書(りんぎしょ)」と呼びます。 稟議を提出し許可の得る行為は「稟議を上げる」「稟議にかける」、稟議を上げて承認された状態は「稟議が下りる」「稟議が通る」のように表現することが多いです。

決裁を得るとはどういう意味ですか?

決裁とは、上位の権限を持つ者が、部下が出した案に許可または不許可を与えることです。 決裁で許可を得た場合、「決裁が下りた」といいます。 決裁は、企業に務めていれば、よく耳にする言葉でしょう。 新しい案件を動かす際には、上司の許可が必須ですが、この可否のことを決裁と呼びます。

社内決裁とは何ですか?

稟議と決裁の違い 社内稟議と似たものとして、社内決裁があります。 稟議は「従業員」が起案した内容に関して、承認をもらうために複数人の役職者に回覧を行う作業であるのに対し、決裁とは決裁権限を持つ「役職者」が提案や申請の内容に関して最終的に承認するか否かを判断する行為を指します。

稟議決裁のメリットは?

稟議書による決裁申請のメリット

申請内容は文書化され、上長を含む複数の関係者のチェックを受けるため、不適切な申請や不正があったとしても発見しやすく、あとで再確認することも可能です。 また、会議で議論するまでもない事柄を稟議で済ませることにより、会議の削減や短縮ができるのもメリットのひとつです。

稟議はなぜ必要か?

まとめ 企業内で物品の購入や契約締結などの、承認を得るために利用されているものが稟議書です。 稟議書は複数の承認者に対して、稟議の目的や内容、金額などを伝えて承認を得るために使われています。

「決裁」の言い換えは?

| 意義素 | 類語・類義語・言い換え・同義語 |

|---|---|

| 物事の良し悪しなどを決めること | 決裁 判定 判断 裁定 評定 審判 評決 裁断 裁量 裁決 判決 裁判 ジャッジメント ジャッジ 裁き 審査 査定 |

社内稟議とは何ですか?

社内稟議とは、会社での業務の実行に際して社内で承認権(決裁権)を持つ役職者から承認を得る手続きです。 一般的には、複数の承認者から承認を得たうえで、最終的に決裁権者に決裁をもらうことになります。

決裁と承認の違いは何ですか?

承認・決裁とは 社内における「承認」とは、その申請を正当なものと認めることです。 また、「決裁」は権限のある者が組織としての意思決定を行う(決断を下す)ことです。 承認よりも決裁の方が強い意味を持ち、決裁の前段階に承認があることが多いです。

稟議が通るとはどういう意味ですか?

「稟議にかける」「稟議に回す」という表現は、新規の事柄を書面にまとめて承認を求める際に使われます。 一方、「稟議が通る」「稟議が下りる」は、稟議にかけて承認されたことを意味する表現です。

決裁をもらうとはどういう意味ですか?

決裁とは、上位の権限を持つ者が、部下が出した案に許可または不許可を与えることです。 決裁で許可を得た場合、「決裁が下りた」といいます。 決裁は、企業に務めていれば、よく耳にする言葉でしょう。 新しい案件を動かす際には、上司の許可が必須ですが、この可否のことを決裁と呼びます。

決裁をとるとはどういう意味ですか?

「決裁」とは、立場が上の者が部下の出した案に対して可否の判断を下すこと 決裁とは、権限を持つ上位者が部下の出した案に対して、許可もしくは不許可の判断を下すことをいいます。 こうした権限を「決裁権」、決裁権を持つ者を「決裁者」と呼びます。

決裁されたとはどういう意味ですか?

決裁とは、上位の権限を持つ者が、部下が出した案に許可または不許可を与えることです。 決裁で許可を得た場合、「決裁が下りた」といいます。 決裁は、企業に務めていれば、よく耳にする言葉でしょう。 新しい案件を動かす際には、上司の許可が必須ですが、この可否のことを決裁と呼びます。

稟議の目的は何ですか?

稟議とは、自身の権限だけでは決定できない事案について、文書を作成して関係者に回覧し、承認・決裁を得るための手続きのことを指します。 そして稟議書は、稟議の際に作成・回覧する文書です。 多くの企業では、事案に対して決定権限を持つ関係者の承認を得た上で、社内の総意として意思決定を行います。

決裁ルールとは何ですか?

決裁のルールとは 決裁のルールとは、どのような組織が起案するかに関わらず、承認の流れを汎用化し、ルール化したものです。 予め決裁のルールを定義しておくことにより、どのような組織にも対応でき、また組織変更の場合にも柔軟に対応することができます。

0 Comments