弁護士試験 何年かかる?

弁護士になるのに何年かかる?

未修者コースは修了まで3年、既修者コースは修了までに2年かかります。 そのため、法科大学院入学後、司法試験合格、司法修習を修了して弁護士になるまでは約3年~4年ほどかかると考えられます。

キャッシュ

弁護士 何年かかる 予備試験?

ですから、予備試験の勉強は大学1年生から開始するのがもっとも理想的で、遅くとも大学2年生には開始しておきましょう。 前述のとおり予備試験の合格には一般的に3〜5年程度かかるので、大学在学中に合格できなければ法科大学院への進学を選択することになるでしょう。

キャッシュ

弁護士は最短で何歳でなれる?

結論から先に述べると、司法試験に年齢制限はありません。 その点では、高校生でも大学生でも定年退職後の方でも司法試験を受験することは可能です。

司法試験 何回落ちたら?

この司法試験は、毎年1回実施されますが、「5年間に5回まで」という受験回数制限があります。 5回不合格になっても、もう一度、法科大学院を出るか、予備試験に合格すれば、再び司法試験を受験できるようにはなります。

司法試験 独学 何年?

先述の通り、司法試験は「1日〇時間勉強すれば受かる」といった単純なものではありません。 したがって「これくらい勉強すれば何年で受かりますよ」といったことはいえませんが、基本的には6年、早期合格を目指す余裕があるなら3~5年、社会人・未修者なら8~10年くらいに見積もっておくべきかと思います。

弁護士になれる確率は?

令和3年の司法試験では、受験者数3,424人に対して合格者数1,421人となっており、合格率は約41.5%でした。 ただし、予備試験合格者に限ると、400人が受験して、374人が合格しています。

司法試験の一発合格率は?

例年、 司法試験の合格者のうち半分以上は受験が初めての方、つまり一発合格者 です。 令和4年度の受験回数別の合格率を見ると、1回目で合格した人は全体の約7割(74.6%)。 2回目12.8%、3回目6.3%、4回目3.3%、5回目3.0%と受験回数が増えると合格率が低くなるのがわかります。

弁護士は何学部?

法学系学部卒業後、法科大学院進学が一般的

したがって、大学の法学部などを卒業したのちに法科大学院に進学し、司法試験に備えるのが一般的なルートだ。 2021年度の司法試験では、受験者3,424人、合格者1,421人で合格率は約42%だった。

河野玄斗 司法試験 何歳?

東京大学理科三類に現役合格し、在学中の21歳の時(医学部3年次)に司法試験にも一発で合格していることから、日本テレビのクイズ番組『頭脳王』では「東大医学部の神脳」と呼称される。『 頭脳王』2020では史上初の3連覇に期待がかかっていたが、木戸直人に敗れる。 翌年『頭脳王』2021では4度目の優勝を果たした。

司法試験は厳しいですか?

司法試験は他の資格試験と比べても 難易度は非常に高く、最高クラス と言えます。 しかし、近年合格率は大きく上昇しており、 最新の令和4年度試験では45.5%と、最難関試験としてはかなり高い合格率を記録 しています。

東大と司法試験 どっちが?

合格率は司法試験の方が低い

東京大学の2022年度の志願者は9,507名で、合格者は2,996名でした。 ここから合格率を計算すると、約32%です。 一方で、2022年度の司法試験の受験者数は3,082名で、合格者は1,403名でした。 合格率は45.5%です。

弁護士 働きながら 何年?

社会人で働きながら予備試験に合格するには、学習期間2年で1週間あたり20時間以上の学習が目安となります。 平日勤務後に毎日時間が取れるのであれば3時間ほど机に向かって勉強しても良いですし、土日に集中して勉強するのも良いでしょう。

弁護士の偏差値はいくつですか?

弁護士の偏差値は75?

| 資格 | 偏差値 |

|---|---|

| 弁護士 | 75 |

| 医師 | 74 |

| 司法書士 | 72 |

| 税理士 | 72 |

弁護士 いくら稼げる?

賃金構造基本統計調査の令和3年版では、男性弁護士の平均年収が970万800円、女性弁護士の平均年収が879万1,000円となっています。 弁護士の年収は、男性と女性とで大きな差はありません。 実際、弁護士業界は、男女差なくキャリアを積み上げられる業界と言うことができます。

弁護士試験 何回目で合格?

例年、 司法試験の合格者のうち半分以上は受験が初めての方、つまり一発合格者 です。 令和4年度の受験回数別の合格率を見ると、1回目で合格した人は全体の約7割(74.6%)。 2回目12.8%、3回目6.3%、4回目3.3%、5回目3.0%と受験回数が増えると合格率が低くなるのがわかります。

弁護士に多い大学はどこですか?

出身大学別の弁護士数は司法試験合格者数にほぼ比例

高い司法試験合格実績を持つのは、東京大学、慶應義塾大学、京都大学、中央大学、早稲田大学、一橋大学などです。 これらの大学は弁護士を多く輩出しています。 司法試験合格者のうち約90〜95%の司法修習生は既存の法律事務所に就職していきます。

医者と弁護士 どっちが賢い?

結論から先にお伝えすると、弁護士の方が圧倒的に難易度が高いというのが現状です。 弁護士は法律に明るくなければいけません。 そのため、普通の生活では絶対に触れることがないであろう法律の深い知識が必要になります。 ただ、医師の試験難易度は弁護士に比べて低いから簡単になれるのかというと、そのようなことはありません。

司法試験の偏差値はいくつですか?

司法試験は法律系の国家資格の中でもっとも難易度が高く、偏差値は75~77ほどだといわれてます。 一般に難易度が高いといわれる法律系の国家資格の偏差値と比べてみると、一番近いのが司法書士の72です。

三大国家資格とは何ですか?

医師、弁護士と並んで三大国家資格と言われる「公認会計士」。 ここでは、社会的地位の高さはもちろん、収入面・将来性などの様々な角度から、公認会計士の「資格の魅力」を紹介していきます。

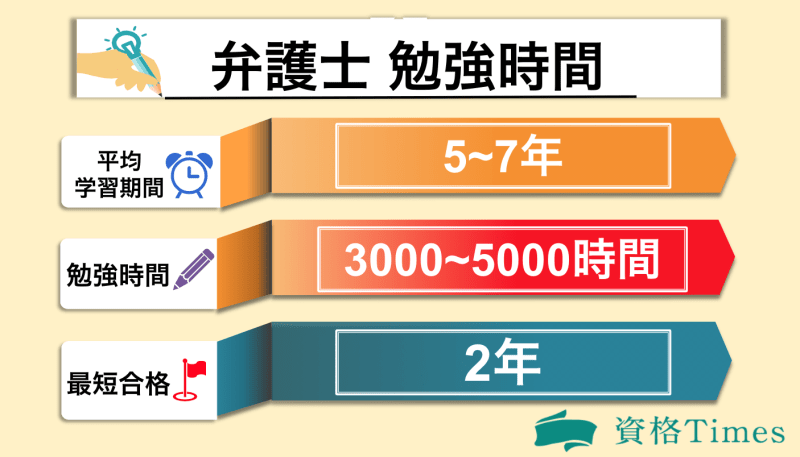

弁護士になるには何時間勉強?

法科大学院ルートで司法試験に合格した後は、1年の司法修習を経て弁護士登録ができます。 司法修習は基本的に9〜17時までなので、1年間で約2,000時間が必要です。 最終的に、法科大学院ルートで弁護士を目指すには、約5,000時間以上は必要です。

0 Comments