兜と甲の違いは何ですか?

鎧と甲冑の違いは何ですか?

1.甲冑とは何か 防具の一つで、戦闘の際、身体を保護するものをいいます。 時代によって違いますが、甲は鎧(よろい)、冑は兜(かぶと)のことをさします。 「よろい」は、身体のうちに胴体に着用する防御具の総称であり、「かぶと」は頭部の防御具です。 鉄・金銅・皮革などでつくられています。

キャッシュ類似ページ

星兜と筋兜の違いは何ですか?

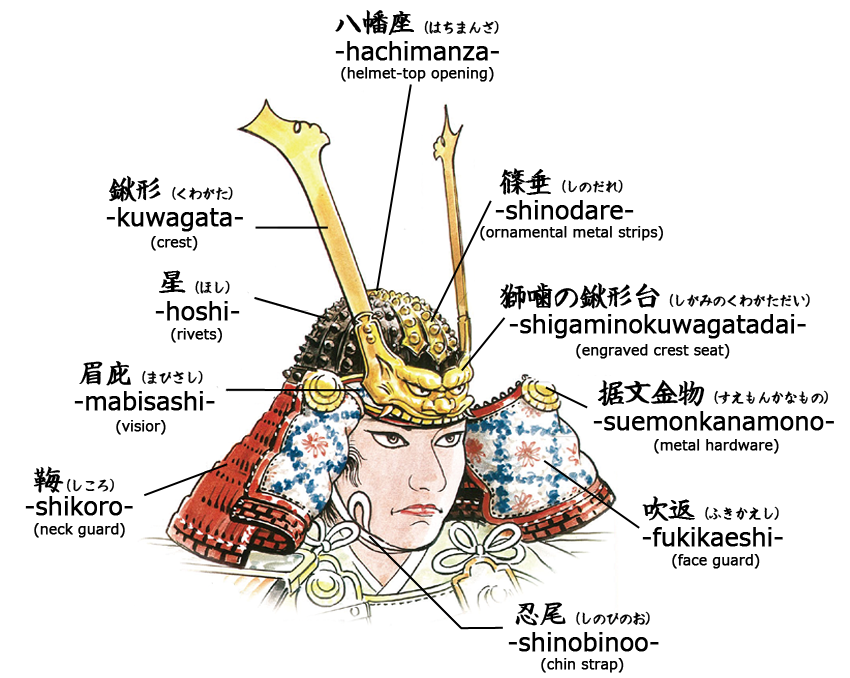

鋲を生かして鉢にイボ状の突起が数多くみられるものを星兜(ほしかぶと)、鋲の頭をつぶした筋がついているものを筋兜(すじかぶと)といい、星兜が平安時代以来の古い形式で、筋兜は南北朝時代ごろに現れた新しい形式です。 また、首を守るために鉢から下げられる (しころ)も、時代ごとに変化がみられます。

兜の両頬にある「吹き返し」とは何ですか?

吹き返し(ふきかえし)

兜の左右にある「吹き返し」は、刀が当たらないように顔を守る部分です。 上方に反り返った形をしているのも、当時の合戦を思い浮かべていただければお分かりいただけるでしょう。

「日本甲冑」とはどういう意味ですか?

甲冑(かっちゅう)とは、胴部を守る鎧(甲、よろい)と、頭部を守る兜(冑、かぶと)からなる武具。 主として槍・刀剣や弓矢を用いた戦闘の際に侍・武士が身につける日本の伝統的な防具である。

当世具足 いつから?

当世具足は、室町時代末期に登場し、安土・桃山時代には一応の成立を見たと言われる物。 その特徴は、体を隙間なく包む形式が採られていることです。

大鎧 いつから?

一騎打ちの時代の甲冑「大鎧」(平安~南北朝・室町時代) 平安時代に武士が台頭すると、大鎧(おおよろい)が誕生します。 大鎧は革の小さな板を組糸などで威して作られました。

甲冑の下に着るものは何ですか?

鎧下着とは、鎧の下に着用する筒袖あるいは壺袖の上衣である。

日本の甲冑の材料は何ですか?

甲冑の材料は主体は鉄と革(牛、馬、鹿)、組紐ですが、さらに装飾や付属部品としてさまざまな資材が必要です。 革では犬、熊、猪、鮫など。 金属では金、銀、銅、銅合金(赤銅、山銅、真鍮など)。

越谷甲冑の値段はいくらですか?

価格は16万5,000円。 予約販売でなければ生産への投資ができないため、クラウドファンディングサイト「Makuake」で9月5日から注文受け付けを始めた。 大越さんは「ビジネスはある意味、戦いだったりすると思う。 昔の人は甲冑を着て戦いに行った。

腹巻と胴丸の違いは何ですか?

胴丸と腹巻の違い 現在胴丸と呼ばれている形式は、室町時代までは腹巻と呼ばれていたと言われており、その後、室町時代末期頃から右合わせの銅を胴丸と呼び、背引合わせの銅を腹巻と呼ぶことが多くなり、現在もこの呼び方が受け継がれています。

日本の甲冑の名前は?

甲冑は、合戦における戦い方の変化に伴って進化していきました。 そのため、同じ名称であっても、形状などが異なっており、それも見どころのひとつであると言えます。 「日本式甲冑」には、「大鎧」(おおよろい)と「当世具足」(とうせいぐそく)という2つの大きな転換点がありました。

兜の首を守る部分は何ですか?

錣 錣は、鉢の左右から後方に垂れて首や顔の側面を防御する部分です。

五枚胴具足とは何ですか?

解説 初代仙台藩主伊達政宗(1567~1636)所用と伝えられる具足。 このような五枚胴具足は、政宗が鎌倉雪ノ下の甲冑師明珍を招いて造らせたものとして「雪ノ下胴」と呼ばれ、後に仙台藩内でその形を踏襲して造られたため、「仙台胴」とも称される。

越谷甲冑の材料は何ですか?

江戸時代に整備された日光街道の宿場町として栄えた「越ケ谷宿」でも、街道をルーツとして金細工や漆、皮革、紙、組み合わせ紐などを組み合わせた「越谷甲冑」が誕生しました。

越谷甲冑とは何ですか?

越谷甲冑の特徴 越谷甲冑は、金工、漆工、皮革工芸、組紐など、さまざまな技法を駆使して作られています。 鮮やかな色彩と威厳のある風格が特徴です。 近年では、「真田幸村」や「徳川家康」、「上杉謙信」、「伊達政宗」などの有名な戦国武将たちが用いた甲冑をモデルにした製品が人気となっています。

大袖とは何ですか?

おお‐そで〔おほ‐〕【大袖】

1 宮中で、 礼服 らいふく 着用の際、小袖の上に着た 表衣 うわぎ 。 袖口が広く、たもとが長い。 2 中世の 鎧 よろい 付属の袖。 幅が広く大きく、鎧の肩から垂らして、盾の代用となる。

脇楯とは何ですか?

「脇楯」(わいだて)は、大鎧の右側の大きな隙間をふさぐための防具。 大鎧は、脱着のために右側に隙間ができており、ここへの攻撃を防ぐための物です。

五具足と三具足の違いは何ですか?

仏壇に祀る仏具の基本は、三具足と呼ばれる花立・火立・香炉です。 さらに花立と火立をひとつずつ加えたものを五具足といい、この三種類の仏具が全ての宗派の基本となります。 三具足は向かって右側から火立、香炉、花立の順で飾り、五具足は火立と花立が対になるように向かって右側から花立、火立、香炉、火立、花立の順に飾ります。

仏具の6具足とは何ですか?

香炉・火立・花立の基本となる3つのお仏具に仏飯器・湯呑・線香差を加えた仏具6点セットです。 丸味を帯びた優しいフォルムで、どんなタイプのお仏壇にも合わせやすいのが特徴です。 長く使用しても水漏れしないよう、花立は共底という製作方法で仕上げております。

越谷甲冑の良さは?

越谷甲冑の特徴 越谷甲冑は、金工、漆工、皮革工芸、組紐など、さまざまな技法を駆使して作られています。 鮮やかな色彩と威厳のある風格が特徴です。 近年では、「真田幸村」や「徳川家康」、「上杉謙信」、「伊達政宗」などの有名な戦国武将たちが用いた甲冑をモデルにした製品が人気となっています。

0 Comments