度数分布表 いつ習う?

度数分布表 何年生で習う?

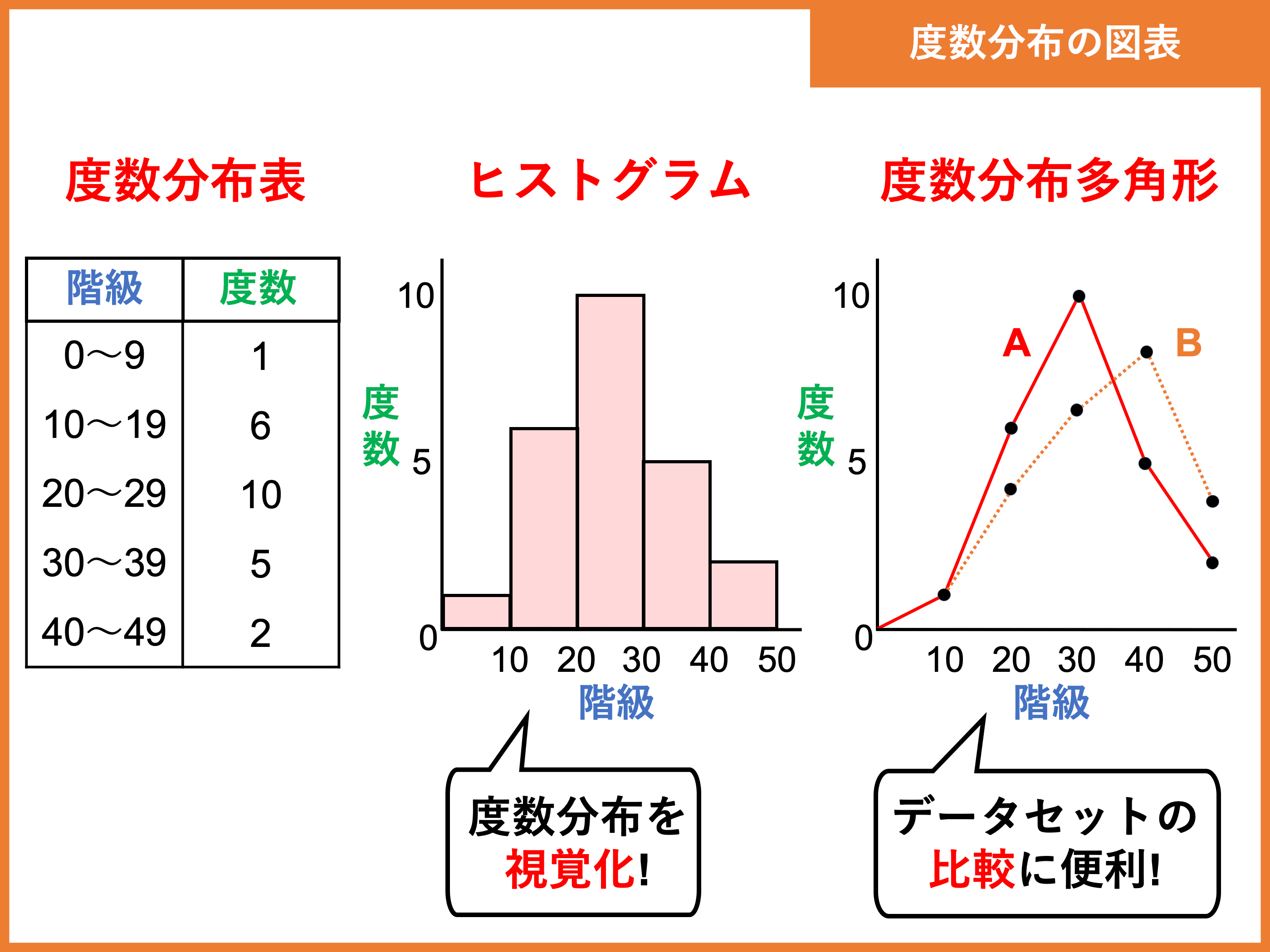

A. はい、小学校6年「資料の調べ方」は、読解力の育成にピッタリの単元です。 この単元では子どもたちが、与えられた数値を「数直線上に表す※1」「度数分布表※2」「ヒストグラム※3」で表すことができることが大切です。

度数分布表 中学何年生?

今回は中学1年生の数学「資料の整理」で習う、ヒストグラムや度数分布表、度数折れ線について勉強していきたいと思います。

キャッシュ

度数分布表 なんのため?

度数分布表とは、ある集団のデータ(観測値)をいくつかの階級に分け、それぞれの階級でデータがいくつあったか(度数)を数え、表にしたもの。 度数分布表を作ることにより、平均値だけでは知りえない、集団の特徴を把握できるようになる。 また、度数分布表を棒グラフに表したものをヒストグラム(histogram)という。

ヒストグラムはどんなときに使う?

ヒストグラムは、量的データの分布の様子を見るのに用いられます。 データをいくつかの階級に分け、度数分布表を作成してからグラフを作成します。 横軸にデータの階級を、縦軸にその階級に含まれるデータの数(人数、個数など)をとります。

中学 数学 いつから 難しい?

数学は中学からさらに難しくなる

つまり、中学1年生で習った内容でわからないところを放置していると、基礎が理解できていないままに次の学年で続きを習うことになってしまうのです。 こうした積み上げ学習になっているところも、中学数学の難しい点と言えます。

四分位数 中学 いつから?

1.はじめに 中学校では 2021 年度から実施される次期学習指導要領において,統計分野の更なる充実が 図られています。 とりわけ,現行学習指導要領から高校の数学Ⅰで扱われている「データの分析」 から,「四分位範囲」「箱ひげ図」といった内容が,中学 2 年に移ることになったのが特徴です。

中学数学データの活用いつから?

1. はじめに 平成20(2008)年告示の新しい学習指導要領では、中学校数学科において領域構成 が3領域から4領域になり、 「資料の活用」 の領域が新設された。

ヒストグラムの短所は?

弱点 ヒストグラムでは、サンプル数が非常に少ない領域で、サンプルが得られていることが、見えにくくなってしまいます。 そのため、 外れ値の判定 では、うまく使えないことがあります。 この弱点が気になる時は、 箱ひげ図 や一次元散布図の方が良いです。

度数分布とヒストグラムの関係は?

度数分析では、データの数値をいくつかの階層に分け、各階層に属するデータの個数を表示することでデータを整理します。 これによって度数分布表が得られます。 度数分布表を棒グラフ状にプロットしたものを「ヒストグラム」と呼びます。

度数表とヒストグラムの違いは何ですか?

度数分析では、データの数値をいくつかの階層に分け、各階層に属するデータの個数を表示することでデータを整理します。 これによって度数分布表が得られます。 度数分布表を棒グラフ状にプロットしたものを「ヒストグラム」と呼びます。

ヒストグラムとグラフの違いは何ですか?

棒グラフは、プロットされた棒で項目の値を示すグラフです。 ヒストグラムとは、長方形の柱で度数分布を表すグラフの一つで、度数分布図、柱状グラフとも呼ばれます。 定義から見ると、柱(棒)でそれぞれの項目の値を示すのは両方の共通点だと言えます。

中学生がつまずきやすい単元は?

多くの中学生がつまずきを抱えている小学生の単元トップ3は、「図形の面積」56.4%、「小数分数の計算」37.4%、「割合」26.8%となった。 調査の結果、約半数の中高生が、過去に学習した小学生、中学生の単元につまずきを抱えているということが明らかになった。

算数何年生から難しくなるのか?

算数がグッと難しくなる小学校4年生

4年生になると、3年生より問題が難化・複雑化するのはもちろん、特に算数が難しくなっていきます。 4年生で算数につまずいてしまうと、5年生以降かなりキツくなってくるともいえます。 ・分数がチンプンカンプン算数自体が苦手、というか計算のケアレスミスが多い子でした。

箱ひげ図 いつから 中学?

中学校では、2021年度に新学習指導要領として、以前の高校数学Ⅰの「四分位範囲」「箱ひげ図」が中学2年生で学習することになりました。

中学数学 箱ひげ図 いつから?

中学校では、2021年度に新学習指導要領として、以前の高校数学Ⅰの「四分位範囲」「箱ひげ図」が中学2年生で学習することになりました。

ヒストグラムを作る理由は何ですか?

ヒストグラムとは、ある特定のデータを区間ごとに区切り、各区間の個数や数値のばらつきを棒グラフに似た形の図で表現するグラフです。 ヒストグラムを作成することで、数値で集めた度数分布表を視覚的に分かりやすく表現できます。

度数分布表のデメリットは?

度数分布表・ヒストグラムの特徴(メリットやデメリット)

| 種類 | 特徴 | デメリット |

|---|---|---|

| 表 | データをただ並べたもの | わかりづらい。 応用もしづらい。 |

| 度数分布表 | 階級と度数によってデータをまとめたもの | ヒストグラムよりはパッとわかりづらい。 |

| ヒストグラム | 度数分布表を図にしたもの | 具体的なデータは、 かえってわかりづらくなっている。 |

2019/12/02

分布度数とはどういう意味ですか?

個体の持つ特性値をいくつかの階級(ビン)に分けたとき、ある階級に含まれる特性値を持つ個体の数を度数と呼び、度数と階級とを対応させたものを度数分布と呼ぶ。

折れ線グラフとヒストグラムの違いは何ですか?

グラフの種類(初級編)

折れ線グラフ :量が増えているか減っているか、変化の方向をみる。 円グラフ :全体の中での構成比をみる。 帯グラフ :構成比を比較する。 ヒストグラム :データの散らばり具合をみる。

ヒストグラムと度数折れ線の違いは何ですか?

縦軸を度数、横軸を階級の幅とします。 階級ごとの度数の分布の様子が瞬時にわかるというのがヒストグラムの利点です。 また、ヒストグラムにおいてそれぞれの階級の長方形の上の辺の中点を結んだグラフを『度数折れ線グラフ』と言います。

0 Comments