線香 燃え続ける なぜ?

線香のしくみは?

お線香が薫るしくみ お線香を焚くと香煙が立ち昇ります。 薫りの成分は香煙の粒子に付着してお部屋に広がり、壁面などに停まります。 焚き終わった後でもその粒子から少しずつ薫り成分が発散を続けます。

キャッシュ

線香から出る気体は?

酸素:線香は炎を出して燃える。 二酸化炭素:線香の火は消える。 酸素:線香の火は消える。

無炎燃焼から有炎燃焼とは?

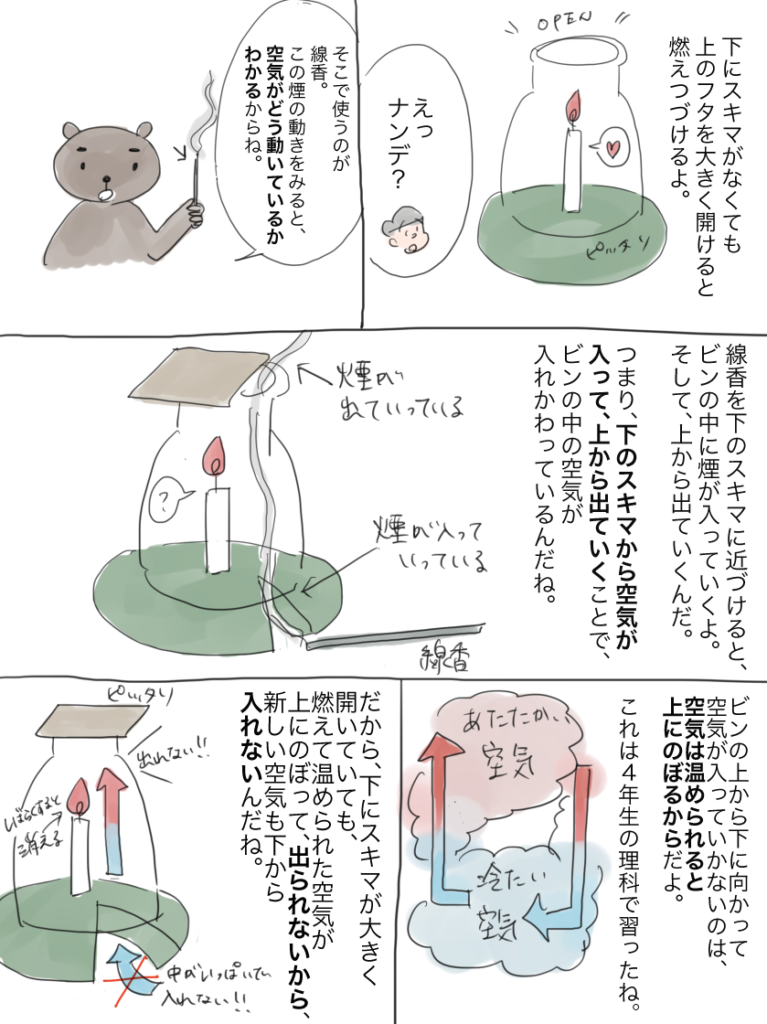

無炎燃焼と有炎燃焼 ろうそくの炎から線香に火を移そうとしたところ、線香が炎をあげて燃え始める(有炎燃焼)ので、風を送って炎を消し、無炎燃焼の状態に移そうとするのは、よく見かける光景です。 反対に、無炎燃焼の状態から有炎燃焼に移ることもあります。

キャッシュ

線香の先端の温度は?

蚊取線香は、ピレスロイドを粕粉や木粉などの植物成分に混合し、燃やすことによって有効成分のピレスロイドを極細微粒子として空気中に浮遊させ、長時間殺虫効果を維持できるようにしたものです。 燃焼部分の温度は約700~800℃で、ピレスロイドは先端から6~8mmの部分(約250℃)から揮散し、かなりの時間空中に浮かんでいます。

キャッシュ

おりんはなんのためにあるの?

「おりん」のお寺さんとしての意味は読経の際に音を鳴らして、音程とリズム合わせのために鳴らされます。 おりんの音色と同じ音程でお経を読み始めるようです。 一般的に仏様にお線香をあげ、手を合わせる際の合図として使われることが一般的です。

線香匂い 落ち着く なぜ?

お香の効果として最も代表的なものは、やはり「落ち着き」です。 お香は、脳内のα波やエンドルフィンといった成分の分泌による癒し効果や、アドレナリンの分泌を抑える事で、興奮を抑える働きがあると言われています。 種類によっては、集中力を高め、作業効率を上げてくれたり、勉強や仕事が、よりはかどるようになります。

線香が激しく燃える気体は?

(3)酸素の中に火のついた線香を入れると、激しく燃える。 これは酸素に ( ものを燃やす ・それ自体が燃える )はたらきがあるからである。

石灰水が白く濁るのはなぜ?

石灰水に二酸化炭素を加えると白くにごるのは、炭酸カルシウムという水に溶けにくい物質が出来るからです。 他の気体でも、石灰水が白くにごることはあります。 たとえば、石灰水に二酸化イオウという気体を入れると、亜硫酸カルシウムという物質ができます。 これも、やはり水に溶けにくいので、白く濁っているように見えます。

くん焼とは何ですか?

スモールダリング(smoldering、くん焼)とは、炎を生じないで煙の多い燃焼を意味しています。 例えば、煙草・線香の燃焼や、火のついた煙草が布団の上に落ちて燃える時に、最初炎は出ずに焦げた状態で燃えて行きます。

微小火源とは何ですか?

火源となるのは、日常生活で使用するガスコンロや電気ストーブなどが想像できると思います。 その火源の中で、「炎が出ず、くすぶった状態が続いている」ことを微小火源と呼んでいます。 代表例としてはたばこの火や線香、お香等が挙げられます。

おりん なぜ響く?

なぜ鳴らすのでしょうか? A. おりんを鳴らすことによって響く音には、荘厳な雰囲気を作る、邪気を払いのける、諸天善神の来臨を乞うなどの意味があります。

おりんはいつ鳴らす?

りんは読経時にのみ鳴らすものとしており、読経をしないお参りの際には鳴らしません。 浄土真宗では勤行(おつとめ)の時にだけりんを鳴らします。 合掌礼拝時には鳴らしません。

線香は体に悪いですか?

線香を燃やすと多くの有害物質が発生し、タバコの燃焼時よりも高濃度のPM2.5が室内に長時間浮遊することが知られています。 また最近の臨床研究で、線香を日常的に使用する家庭の子供は、使用しない家庭と比べて喘息のリスクが高く、肺機能も低下しやすくなることが報告されています。

お線香は折ってもいいですか?

お線香を折って使用してもいいですか? お線香は適度な長さに折ってご使用ください。

酸素はどうやって作るの?

酸素は、簡単な実験で作ることができます。 過酸化水素水という薬品を、少しずつ二酸化マンガンに加えていきます。 すると、激しく泡が出始めました。 この泡が酸素です。

炭酸水素ナトリウムを加熱するとどうなりますか?

まとめ ・ 炭酸水素ナトリウムを加熱すると 二酸化炭素 、 水 、白い固体の3つの物質 に 分解(熱分解)したことがわかる。 ・ 加熱後にできた白い固体は炭酸ナトリウムという物質である。

息を吹き込むと濁る水は何ですか?

二酸化炭素は人間の呼気にも含まれており,石灰水(水酸化カルシウムCa(OH)2水溶液)に吹き込むと炭酸カルシウムCaCO3を生じて白く濁ります.

炭酸水には何が溶けているのだろうか?

炭酸水には,気体の二酸化炭素が溶けている。

無炎燃焼とは何ですか?

無炎燃焼とは、 炎 が上がらず煙だけが上がり続ける現象で、いわゆる燻っている状態です。 この状態のときに、 何らかの可燃物が接触したり、空気が流入することで有炎になる可能性があります。

無炎燃焼 なぜ?

炭火の燃焼は、通常、無炎ですが、ときとして青白色の火炎をともなうことがあります。 これは、高温の炭の表面で、できた二酸化炭素が炭と反応して一酸化炭素となり、それが燃焼する反応が起きているからです。

0 Comments